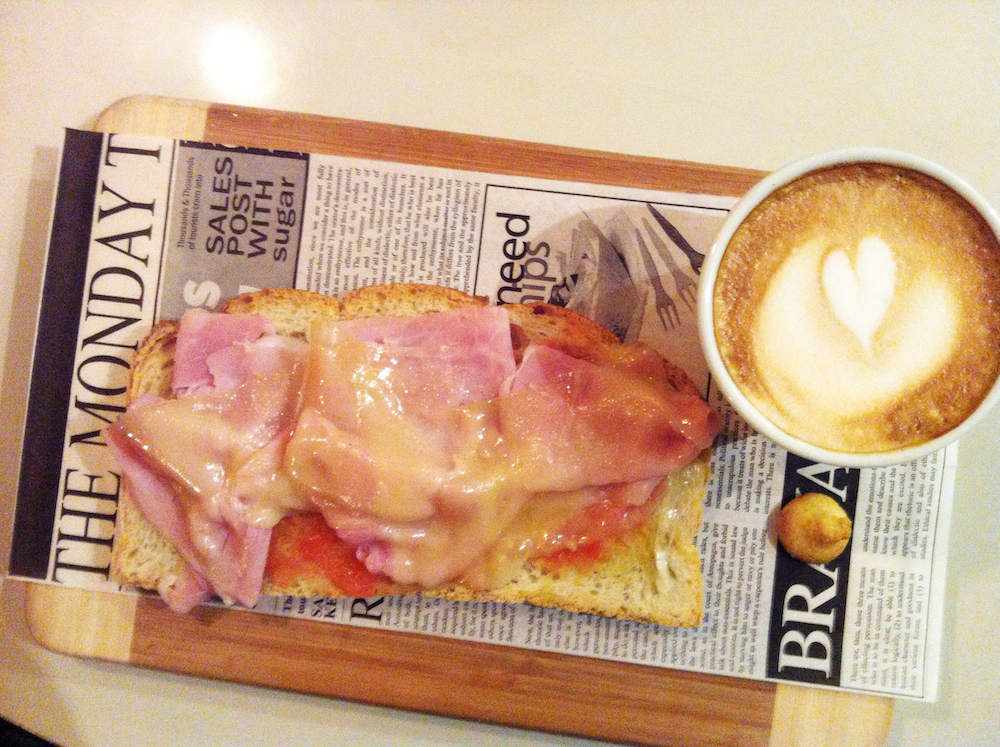

Foto: Eva M. Rosúa.

Se quejaba Quim Monzó en uno de los artículos recogidos en su libro Taula i barra (absolutamente imprescindible se coincida con sus gustos culinarios o no) de una moda de hace ya unos años en la que por iniciativa de un comensal (o de un camarero) se sustituía el primer plato de una comida por una picadeta compartida. Algo parecido quiere ser este texto, pero a la mayor gloria de los postres. Esa parte del menú que algunos quieren amputar con excusas de todo tipo: no me gusta el dulce, engorda (como si lo que se hubieran comido antes se desvaneciera en el aire), no me cabe, la comida me ha dejado buen sabor (que han ido interrumpiendo con varios cigarros entre medias eso sí), … y que como mal menor para los postristas acaba derivado en ese asesinato que es una degustación de varios. Un engendro en el que se mezclan recetas y sabores sin que a nadie le importe lo más mínimo, pero que hubiera espantado de haberse producido en los platos anteriores.

Resulta curioso que cuando uno reclama su postre se le mire como si fuera un caprichoso, como si se hubiera anclado en la infancia, o como alguien egoísta que no quiere compartir su plato. Reacciones muy maduras que muchas veces parecen esconder cierta represión y que acaban definiendo más al que así piensa. A los postristas nos gustan los postres como nos gustan los primeros platos, los segundos, la bebida, el aperitivo, los entrantes,… porque nos gusta comer y no estamos dispuestos a renunciar a nada. Pero sobre todo, nos gusta que nadie decida por nosotros si lo comemos o no. Todo forma parte de la experiencia gastronómica (y la disfrutamos plenamente) que además alguien, que merece un respeto, ha elaborado para ese momento final. Los que no coméis postre (luego esta esa raza que no quiere, pero se acaba comiendo medio tuyo) no sabéis lo que os estáis perdiendo.