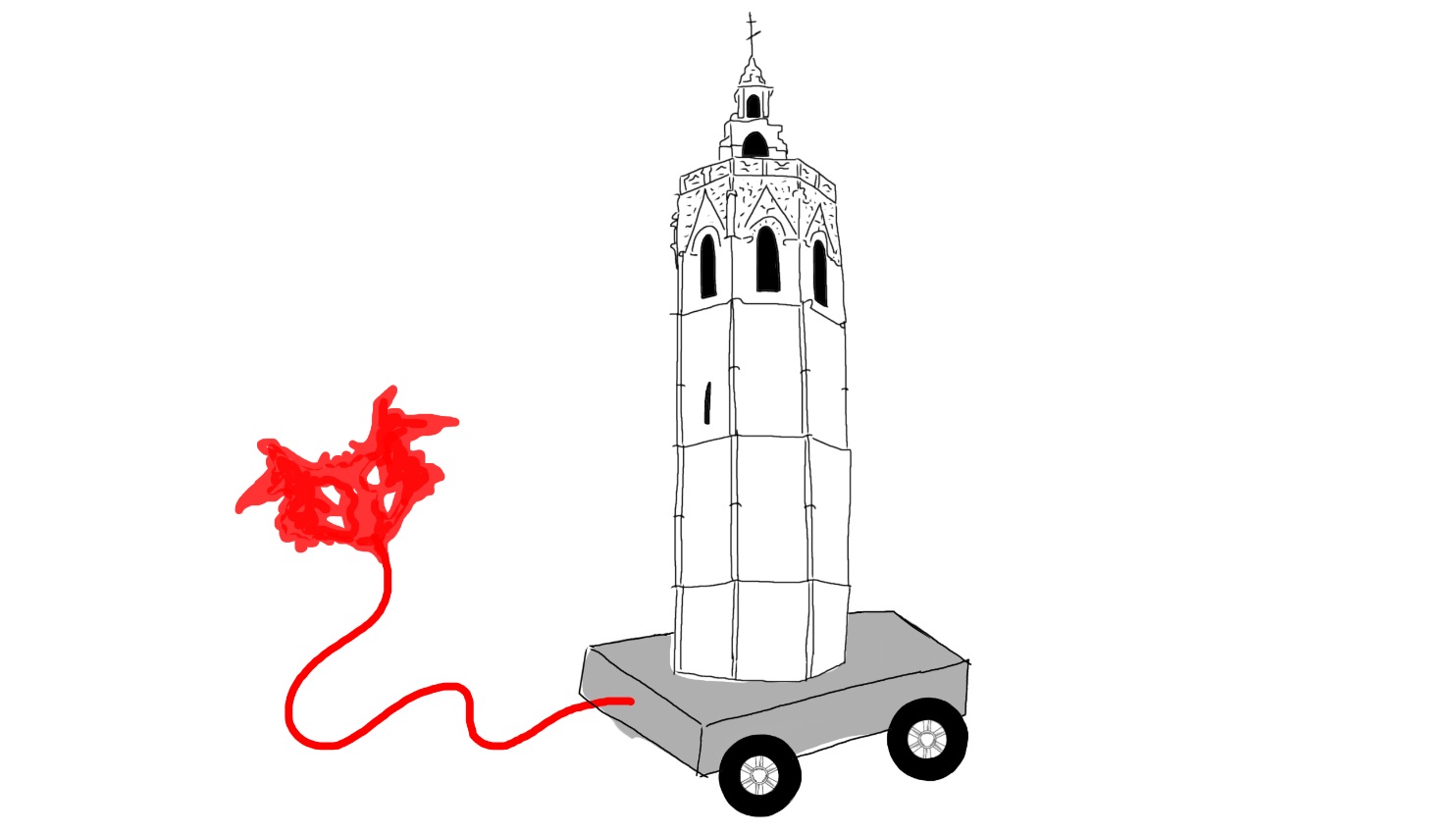

A los recuerdos infantiles hay que enfrentarse, de vez en cuando, para limar lo que tengan de falsos. Por regla general nuestro pequeño tamaño de entonces suele traicionar al subconsciente e inventar, agrandar o desfigurar experiencias y lugares visitados. Me pasa con mi antiguo colegio al que recuerdo como uno de esos edificios desbordantes que tanto gusta construir a Calatrava con dinero público. Imagino que ni los tres pisos que lo conformaban ni las escaleras tengan nada que ver con el Harrods que anida en mi cabeza. Con el Miguelete las sensaciones son una extraña mezcla de gigantismo y pavor.

Si tuviera que rescatar una imagen de mi subida a la popular torre valenciana, cuando era un crío, me quedo con una especie de plano casi cinematográfico en el que se ve mi cabeza asomándose, precavida, observando con cierto pánico, unos escalones de madera, que se van estrechando y a los que les faltan trozos. Toda la vida he pensado que hice esa ascensión apretando la mano de mi madre como si soltándola perdiera un comodín en el juego de supervivencia que es la vida. Pero los recuerdos se esfuman una vez paso ese tramo. ¿Es mi memoria selectiva y me ahorra el sufrimiento que supuso la ascensión? ¿No estuve nunca allí y todo fue fruto del relato que me hizo una de mis hermanas en el que especificaba que había gente que se había caído por esos escalones incompletos? Sólo hay una forma de saberlo.

Subir al Miguelete es casi como practicar un deporte de riesgo. Conseguir sortear a los turistas que se apostan en las aceras de la Plaza de la Reina debería puntuar para conseguir algún tipo de descuento, aunque fuera en la contribución. Resulta curioso verles amontonados y que a escasos metros de allí se encuentre vacía la Plaza del Miracle del Mocadoret (donde por cierto, vivió de niño el poeta cubano José Martí), uno de los lugares más tranquilos y con más encanto de la ciudad y también menos visitado. Y donde se encuentra ese paraíso que es la librería de viejo El Asilo del Libro.

Después de esquivar pieles rosadas, helados que amenazan con saltar de los cucuruchos y hacer pleno en tu ropa, jarras de sangría de dudosa procedencia, personas pidiendo limosna, olores que algún día incitaban a jalar y gente desplegando mapas con los que Christo Javacheff envolvería varios edificios, llego al pie del Miguelete. Allí me espera un compinche verlanguiano. Estamos de servicio.

Dos euros y para dentro. En la entrada ya indican que la altura de la torre es de 70 metros. El semáforo está en verde, así que no hay excusa. La verdad es que esperaba el interior atestado de extranjeros y cierto barullo, pero tardaremos en encontrarnos con vida humana. Lo primero que me llama la atención es que aquellos escalones pesadillescos de mis recuerdos no existen. Eso sí, son altos y al cuarto del recorrido la rodilla empezará a mandar señales de alarma al resto del cuerpo. Es lo que tienen vivir entregado a no hacer deporte. El principal problema no es el caracoleo del ascenso, sino que, evidentemente, no hay rellanos en los que coger oxígeno. Las únicas pausas, sin entorpecer el tráfico, las hago en los pequeños ventanales que me voy encontrando. Las rejas de los mismo están sucios. Muy sucios, como con restos de plumas de palomas y porquería de diverso pelaje.

De repente unos cuantos turistas, tal vez confundidos porque en estas fechas se celebran los San Fermines, bajan como si una voz interna les hubiera gritado ¡Hatari!. Poco les importa lo que se encuentran en su camino. Toca juego de cintura a lo Laudrup y mirada condescendiente. Después la situación se repetirá con unos adolescentes. Por fin, algo emocionante que contar además del cansancio, la suciedad y la respiración entrecortada que haría las delicias de más de un sampleador. Otras dos mini pausas y entro en zona estrecha. Los escalones han adelgazado y poner el pie en ellos es un juego para equilibristas. Amago con subirlos de dos en dos para acabar antes y la ocurrencia se esfuma rápidamente después del primer intento. Un esfuerzo más y cima alcanzada.

Arriba el espectáculo es colosal. Recuerdo que cuando en Estocolmo subí al ascensor Katarina, en el barrio de Södermalm, pensé que era una lástima que en Valencia no hubieran unas vistas parecidas. Ya saben, la ignorancia es muy atrevida y solemos prescindir de lo que tenemos más a mano. La cima del Miguelete regala una visión impresionante de la ciudad. Todo está al alcance: Viveros, el casco antiguo, la estrafalaria Ciudad de las Ciencias, Mestalla, la finca de hierro, la Pagoda, la estación de autobuses, la Plaza Redonda, las Torres de Serranos, las de Quart, el ático que pertenecía a Calatrava (otra vez se ha colado por aquí)… Podría pasar allí horas y horas. Mirando o simplemente dejando la mente vagar por la historia que han vivido cada uno de esos rincones. Es fascinante. No encontramos el momento de volver a bajar. Busco en mis recuerdos y creo verme andando alrededor de la campana (que a las siete en punto sobresaltará a más de un visitante), aferrado a la mano protectora que no he soltado, cagado de miedo. También hay una imagen de un telescopio turístico, pero creo que no se corresponde con este lugar (¿o sí?, ¿alguien puede sacarme de dudas?). Lo que sí que estoy seguro es que jamás había contemplado esas vistas. Claro que mi carácter, de por sí cobardica, igual declinó cualquier invitación a asomarme. No sé si esta es pues la primera vez que subo al Miguelete. Lo que sí es seguro es que no será la última.