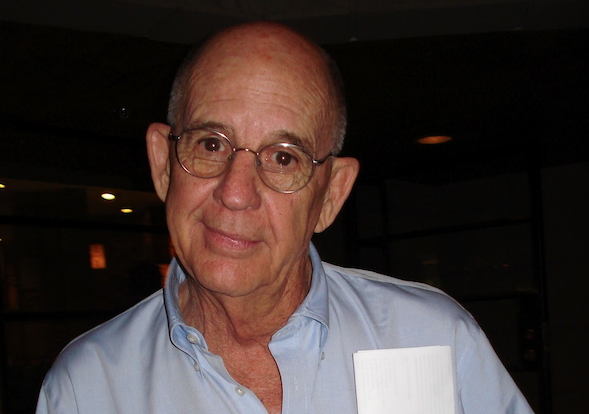

Howard L. Anderson es un tipo bien peculiar. Y no sólo por debutar como novelista pasados los 60 años. Su vida, como la del protagonista de su libro, parece haberse gestado a golpe de decisiones tomadas al instante. Así fue como se alistó para combatir en Vietnam; como decidió estudiar Derecho una vez se graduó en Historia y Antropología; como un buen día cambió su trabajo de abogado por el de vendedor de armas en una tienda de artículos deportivos; o como abandonó esta última faena para marchar a Hollywood a escribir guiones que (casi) nunca se rodaron. Con tales mimbres, no es de extrañar que su ópera prima la protagonizara un ornitorrinco.

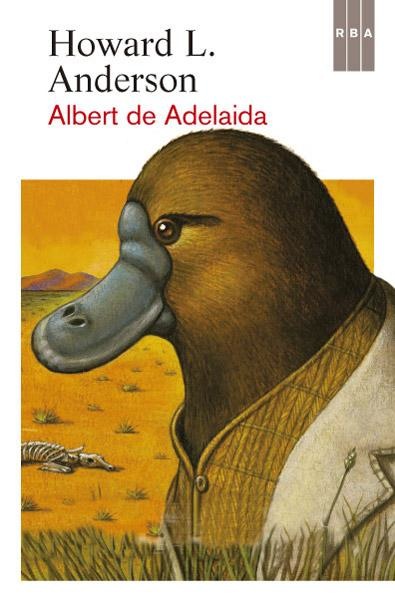

Albert, que así se llama el animalito, huye del zoo donde está recluido, con la esperanza de encontrar una tierra prometida en la que poder vivir tranquilo. Lo que encontrará será un buen puñado de personajes peculiares, ninguno de ellos con apariencia humana. Esa es la columna vertebral de una novela que podría parecer inspirada en la famosa cantina de La guerra de las galaxias, pero que guarda más relación con la estupenda Rango, pero sin el componente cómico de la película de Gore Verbinski.

Y es que como el film mencionado, Albert de Adelaida es un western, aunque no declarado y adaptado a los nuevos tiempos. Situado por Anderson (por influencia directa de una de sus películas favoritas: Consejo de guerra de Bruce Beresford, 1979) en Australia, las peripecias del ornitorrinco remiten a varios títulos clásicos, ora Sólo ante el peligro, ora Dos mulas y una mujer, ora Murieron con las botas puestas. Como ocurría en ambas cintas, la exaltación de la amistad recorre cada párrafo del libro. Una amistad entendida a la antigua usanza, como el aroma de las aventuras (el escritor reconoce a Jack London como su narrador predilecto) que viven los protagonistas. Unas cuidadas gotas de humor y la apuesta por un realismo crudo a la hora de narrar las batallas (vamos, que esto no es el Equipo A) confieren a la novela ese aire legendario que le emparenta con aquellas primeras historias que cualquier lector tiene almacenadas en su memoria. Sólo cierta obsesión del escritor por las descripciones espaciales merman el ritmo de un relato que bien podría haber sido el argumento de alguna emisión de la mítica Primera Sesión de los sábados en TVE.