En la vida de todo artista, de todo pintor, hay un viaje que lo cambia todo. El viaje artístico. Una ruta que empieza a ser un aprendizaje antes de llegar al destino. Desde el principio. Quizás internet haya soslayado la necesidad clásica del artista de visitar las grandes ciudades del Arte, en mayúsculas, aquellas que suponían (y suponen) un acicate para seguir desarrollando el estilo, para virarlo, someterlo a la autocrítica, en definitiva, seguir creciendo.

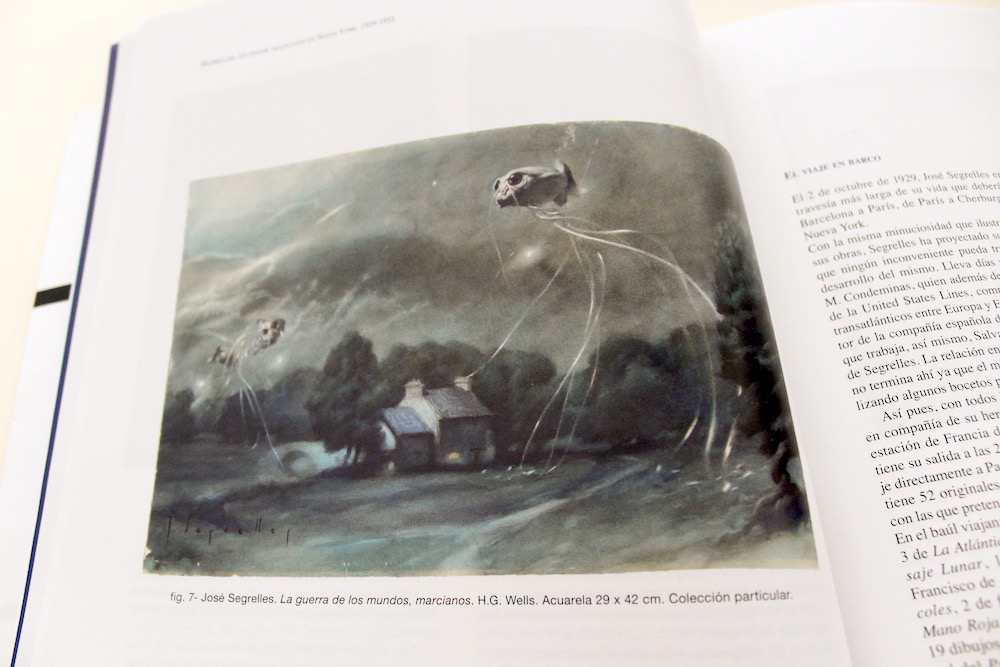

José Segrelles (Albaida, 1885-1969) elige Nueva York (y no París o Roma) en 1929, pasados los 40 años, cuando la frenética ciudad apenas sabía quién era él. No era un jovencito, había alcanzado una madurez que le condujo a un mercado del arte emergente. No dominaba el idioma, y la cultura le era ajena. Un impacto inicial que en palabras exactas del pintor constituiría«loquerías de ruidos (…) una pesadilla de carne humana que corre febril hacia derecha e izquierda», del que Mireia Ferrer Álvarez (profesora de Historia del Arte en la Universitat de València) se hace eco en su brillante libro «Segrelles. Un pintor valenciano en Nueva York. 1929-1932» (editado por la Institució Alfons el Magnànim). Un trabajo de investigación (a través de toda la documentación guardada por el artista y que su casa-museo de Albaida atesora) que te atrapa desde la primera lectura, como el magnetismo que desprenden su producción más cargada de simbolismo y misterio. El Quijote, La Divina Comedia, Las mil y una noches, La Guerra de los Mundos, Edgar Allan Poe, el propio skyline fantasmagórico de Nueva York… han sido algunos de los temas sobre los que pivota su obra. «Mis obras son todas concebidas a base de fantasía», se hace eco la historiadora de las palabras de Segrelles.

El pintor llega casi solo a Nueva York, su hermano que lo ha acompañado en el viaje y ha sufrido el mal del mar, lo abandona rápidamente al pisar tierra, la metrópoli impone. Pero no pierde el tiempo pese a la soledad: un ventajoso contrato con su representante americano y una inclinación a la ilustración que le reportará, en breve, suculentos ingresos de las revistas (tan necesarias para estar informados en el contexto de la crisis del 29 que estalla coincidiendo con su llegada) en comparación con las retribuciones que se pagan en España. Durante cuatro años alternará idas y venidas entre Nueva York y España (hasta en ocho ocasiones cruzará el Atlántico acostumbrándose a un viaje incómodo que le compensa sus sueños), acompañado también por sus hermanas. Su proximidad le ayuda a acomodarse porque, según relata Mireia Ferrer, no parece que se sintiera totalmente a gusto en una ciudad tan ajena y lejana a sus raíces, lo que le llevó a un estado de ánimo que el artista define como «su inquietud neoyorquina».

No obstante, disfruta de la apretada agenda cultural de una ciudad insomne que vive por última vez en 1930-32 (los dos últimos viajes) cuando, por fin, consigue celebrar su primera exposición allí (Museo Roerich), y firma un contrato con la revista Cosmopolitan. Una época más feliz en la que Segrelles parece adaptado al paisaje inagotable que le ofrece Nueva York. El hecho de que «el canario cantara en español y hasta en valenciano», son un buen indicativo de un periodo de tranquilidad en el que no dejará de sentir a España, recién instaurada la República, con una promesa de futuro que el pintor abraza.

El final de esta etapa se salda con una salida precipitada propiciada quizás, por las malas relaciones con su representante y porque como detalla la autora «durante los años que permaneció en Nueva York, el artista no rindió cuentas con el fisco norteamericano más que a su definitiva salida del país (…) podía por ello, ser deportado. Para evitar ese final, Segrelles habría marchado sin casi despedirse». Nueva York había acabado por engullirle, pero él ya formaba parte de la ciudad.