Alfons Cervera. Foto: Sergio Gómez.

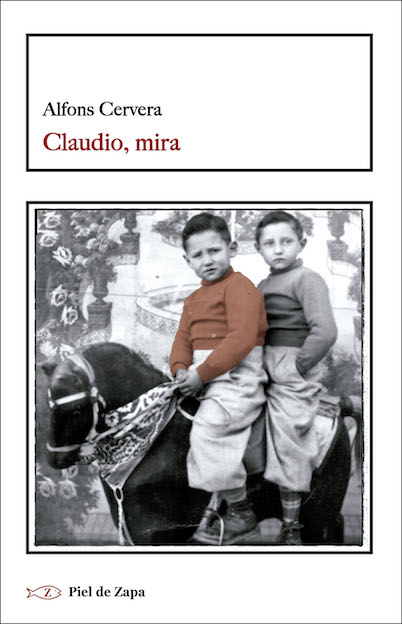

Claudio, mira (Piel de Zapa) es el libro más reciente de Alfons Cervera (Gestalgar, València, 1947). El Claudio del título es su hermano. Viven juntos. Son muy distintos, pero comparten un pasado (familiar, de infancia, de amistades, de vida) común, aunque Claudio diga a veces que no recuerda lo que le cuenta Alfons. También les une los madrugones que se daban siendo unos chiquillos para ayudar en el horno familiar. Incluso algunos miedos, más en el caso de Claudio por aquello de su hipocondría elevada al cuadrado.

El escritor valenciano vuelve a enfocar su mirilla narrativa hacia su familia. Ya lo hizo con su madre en Esas vidas (Montesinos, 2009) y con su padre en Otro mundo (Piel de Zapa, 2016). Ahora es el turno del hermano. Hay una acepción de la palabra recordar en la RAE, la quinta, que dice que significa despertar. Y mucho de ello hay en la novela, más allá de que comience con Claudio dormido, anestesia general, porque le van a operar de cataratas. Un rescate del olvido que no se circunscribe exclusivamente al imaginario familiar de los Cervera, sino que se extiende, alcanzando nuestros agitados días, avisando que hay puertas que se cerraron en falso y el aire contaminado las está volviendo a abrir.

Escribe Alfons Cervera, en la página 108, que un libro son sus subrayados. Y en Claudio, mira, el lápiz se convierte en inseparable compañero de lectura. En la 49 dice que «las novelas y la vida no son lo mismo, pero a veces se confunden. Creo que la vida empieza cuando ponemos la palabra fin en las novelas. Cuando quien las lee cierra sus páginas y empieza a imaginarse, y a imaginar a los demás, desde fuera de esas páginas». Manos a la obra, pues.

«El pasado solo existe cuando lo recordamos» se lee en Claudio, mira. ¿Es por eso que escribes sobre él?

Sabes que muchas veces no sabemos por qué escribimos. Y también por qué escribimos lo que escribimos. Hace muchos años me vino a la cabeza como una necesidad de agarrar los trastos y largarme a ese pasado que dices. No fue algo preconcebido. Para nada. Yo escribía novelas “raras”, de esas que privilegiaban el cómo al qué. Mi gente más cercana, como yo mismo, apenas fue a la escuela, yo lo hice tarde. Eso hacía que tuvieran mis novelas, pero estoy seguro de que no las leían. Así que un día me dije que ya estaba bien, que esa gente iba a tener una novela solo para ella. De ahí nació El color del crepúsculo, la novela que habla de la infancia en un pueblecito perdido en las montañas, en tiempos de posguerra. Un pueblo como Gestalgar, mi pueblo, y tantos otros parecidos como si los hubieran parido a la misma hora. La mierda los junta, a esos pueblos. La miseria de un pasado que como todos los pasados no pasan, sino que se quedan enganchados al presente, como decía William Faulkner. Entonces me di cuenta, por mí mismo y por lo que decían de esa novela, de que si escarbaba en el pasado seguro que sabría mejor de qué iba esto que ahora vivimos. Y también de que ese pasado apenas salía en alguna parte. Entonces recordé que alguien había dicho que lo que no se nombra acaba condenado a la inexistencia. Y me dije, consciente o inconscientemente, que adelante con los faroles, que a escribir ese pasado para que no resultara una mancha oscura en la memoria de un país machacado por la desmemoria y el olvido.

¿En qué momento descubres que hay una novela en tu hermano?

Ahí sí que no fallo. Fue en un hospital. A Claudio lo habían operado de cataratas. Fue en 2018. De los dos ojos a la vez, porque es muy nervioso y a los médicos les daba no sé qué que no los dejara trabajar con tranquilidad. Así que anestesia general y a lo suyo. Todo fue estupendamente. Después del quirófano, lo dejaron un rato en una camilla, a esperar que se pasaran los efectos de la anestesia. Le habían puesto dos algodones en los ojos. Llegado el momento, la enfermera se los quitó y mi hermano abrió los ojos como si estuviera viendo un paisaje marciano. En ese mismo instante, ante su mirada perdida, medio ciega, se me ocurrió decirle, pero no con palabras, sino con el pensamiento, “Claudio, mira”. Era una manera de pensar que, a partir de ese momento, podría ver con esa claridad que tanto tiempo vivido casi en la ceguera no le había permitido. Y ahí, delante de esa mirada de alucine, se abriría todo lo que habíamos vivido juntos hasta ahora. Nunca, hasta ese día y ese momento, se me había ocurrido escribir esa novela. Nunca.

En el programa Plaerdemavida, de À Punt, te mostrabas, afortunadamente, contrario a esa pose del escritor que dice que sufre cuando escribe. Entendiendo a lo qué te referías, en tu caso, cuando ahondas en la memoria, en los recuerdos familiares, en el pasado, ¿hay algún tipo de sufrimiento, distinto, por supuesto a ese del que hablan algunos escritores?

Es que hay gente que con tal de destacar lo que hace, se ve en la necesidad de dotar eso que hace de una gravedad que insulta el más leve de los sentidos comunes. Nunca entendí que alguien considerara la escritura como un padecimiento. Si eso es así, no sé por qué escriben. A lo mejor es que no han trabajado nunca en otra cosa, en esa cosa donde de verdad se sufre, y piensan que escribir, sacarle partido a la imaginación o al documento histórico, es como pegar martillazos a la pared de una mina para que podamos calentarnos en invierno o poner en marcha las locomotoras en las películas del Oeste. Leía el otro día un texto de Carmen Martín Gaite en que hablaba, precisamente, del placer de la escritura. Y eso me llevó a otro del ya tan olvidado Roland Barthes en que abundaba sobre lo mismo. Escribir es un gozo, un favor que te regala la vida… Otra cosa es que a veces lo que escribes, digo “lo que escribes”, no el trabajo de escribirlo, te duela porque, como dices, esté pegado a tus recuerdos más dolorosos. Eso pude experimentarlo, muy directamente, con las tres novelas en que cuento la vida familiar: Esas vidas, Otro mundo y Claudio, mira.

Escribes en Claudio, mira que «no manda lo real en las novelas», pero en tu caso sí ocurre en este y otros libros. ¿Al hablar de recuerdos reales menguó la parte de ficción, de imaginación, en el proceso creativo de esta novela?

Es que creo que la gracia de las novelas está en que lo que te inventas es a veces más real que la propia realidad. Ya sé que eso puede ser un tópico que se repite hasta la extenuación. Pero lo dice Machado (la verdad también se inventa) y Semprún: las novelas no son la vida, son más que la vida… La realidad de las novelas consiste precisamente en romper los moldes de la realidad vivida fuera de ellas y que la alimentan. Cuando rompes el transcurso del tiempo, cuando cambias de sitio los mapas de los que aparecen en la narración, cuando construyes personajes con los restos de aquellos que seguramente existieron un día y a los que tal vez llegaste a conocer… cuando todo eso lo escribes en las novelas, la ficción se ha convertido en la nueva realidad, la que de verdad importa a quien escribe novelas y me gusta pensar que también a quien las lee.

Cuando falleció Juan Marsé, escribiste que para ti fue el mejor escritor español del siglo XX y de lo que llevamos del XXI. Marsé, y por seguir un poco con la temática de la pregunta anterior, dijo en una ocasión que «el novelista trabaja más con la imaginación que con la memoria».

Sé que puede parecer exagerado lo que digo de Juan Marsé. Pero cada cual juega con sus gustos, que nunca son sencillos, al menos no son tan sencillos como le interesa al mercado. Hay en lo que digo de la obra literaria de Marsé una mezcla de gratitud sentimental y de reconocimiento estricto de la calidad de su escritura. Lo sentimental tiene que ver con el hecho de que cuando leí Últimas tardes con Teresa pensé que sólo para escribir una novela como esa ya valía la pena dedicarte a escribir novelas. Y que conste que entonces yo no tenía ni idea de literatura y que lo que me gustaba era jugar al fútbol. El otro motivo tiene que ver estrictamente con la literatura. Creo que Marsé nos ha dejado una obra absolutamente imprescindible. Y más todavía para quienes pensamos que sin la memoria de lo que hubo antes no vamos a ninguna parte. Esa memoria, en el caso de Marsé y en el mío, es la que arranca de la Segunda República, pasa por el golpe de estado fascista, por la guerra, por la dictadura y, en mi caso más que en el suyo, por la transición. A lo que dice Marsé sobre la memoria y la imaginación le añadiría un matiz: la imaginación y la memoria se juntan muchas veces. La memoria es una selección de lo que nos pasó, no siempre se ajusta a lo que de verdad sucedió en el tiempo que recordamos. Es entonces cuando surge el papel de imaginar lo que pudo suceder en esos espacios en blanco de la historia. Eso sí, ojo con confundir la inexactitud de la memoria con las mentiras. Hay por ahí mucha gente que asegura que la ficción tiene vía libre para mentir. Para nada es eso la imaginación, para nada…

Mirar a tu hermano, como antes a tu madre o a tu padre ¿te sirve, de alguna manera, para verte mejor a ti?

Seguro que sí. Escribir sobre lo que fueron sus vidas siempre va a ser escribir sobre la mía. Lo que vivimos casi nunca lo vivimos solos, aunque ahora parece que a todo el mundo le ha dado por la vida retirada y, si es en el campo, mejor que mejor. Como si uno pudiera vivir aislado de todo, es como si a la gente, aparte el desastre del coronavirus, de repente le hubiera picado el bicho de la tranquilidad y buscan en lo rural no sé qué mierda de redención o de no sé qué que dejaron tumbado en la ciudad. Ahora mismo te puedo decir que he leído tres novelas seguidas, ¡tres!, que hablan de eso: la vida en soledad, la búsqueda de paraísos extraviados en la inmensidad de un vacío cósmico, que no es otro que el vacío donde van a parar todos los idiotas que creen que en los pueblos invisibles atamos los perros con longanizas. Lo que te decía sobre la escritura donde sale mi familia. ¿Sabes?, lo más importante no es escribir de lo que vivimos juntos mi madre, mi padre, mi hermano y yo mismo: lo más importante es seguramente aquello que no vivimos porque las circunstancias o lo que fuera no nos dejó mirar más allá de nuestras narices. Esas tres novelas me enseñaron más de mí mismo, con los silencios, con los miedos, con las palabras temblorosas, con la luz y con la sombra que hay en todas partes y también en las casas familiares, que todo lo que hubiera podido pensar en los tantos años, ya muchos, hostia, ya muchos, que llevo viviendo.

Cuentas en Claudio, mira que con tu libro Esas vidas intentaste (y no conseguiste) encontrar respuestas a algo que desconocías como cómo vivir la proximidad de la muerte. ¿En Claudio, mira buscabas respuestas a algo? ¿Las encontraste?

Es un peligro escribir para encontrar respuestas a lo que sea. Puedes perderte en el camino, o que el resultado final te hunda en la miseria. Suelo ponerme a escribir una historia sin saber muy bien qué va a pasar durante la escritura, no sólo a los personajes que salen en la novela, sino a mí mismo. Acostumbro a no adelantar acontecimientos, ni siquiera intenciones acerca de conocer mínimamente lo que pasará a lo largo de la escritura. La curiosidad no necesariamente tiene que ver con conocer al detalle qué te encontrarás en el proceso de escritura, y aún menos cómo acabará la cosa cuando pones la palabra FIN a lo que has escrito. Digo lo de FIN porque siempre lo pongo en mis novelas, como en las películas de antes.

Desde el punto de vista narrativo consigues que el cambio de persona a quien se dirige el narrador, así como que se vayan enlazando tramas y recuperando en un mismo párrafo, funcione a la perfección. ¿Cómo trabajas la escritura? ¿Tienes un esquema previo? ¿Te sientas a escribir con todo cerrado? ¿Sabes de antemano cómo quieres que se vaya desarrollando la voz que narra o la propia historia va demandando sus propias particularidades y lo vas incorporando? ¿Hay mucha reescritura?

Empiezo por el final, que de alguna manera te apuntaba en la respuesta anterior. Todo en mis novelas es reescritura, corregir hasta que el cuerpo dice que ya está bien de torturarlo. Decía Monterroso que él no escribía, que él corregía. Pues eso hago yo, salvando todas las distancias con ese monstruo de la literatura breve, que, como sabes, es la más grande: recuerda, por ejemplo, Los adioses, de Onetti, que apenas en cien páginas nos ofrece un auténtico estudio sobre el oficio de contar historias. Nunca pienso en lo que voy a escribir. Sólo necesito un título que me guste y con eso empiezo a andar hacia ese destino incierto que es toda escritura. En ese sentido, creo que, si mis novelas fueran tan buenas como mis títulos, competiría por el Nobel con Marías, Muñoz Molina y Cercas. Por cierto, me hace gracia ver cómo compiten entre ellos, ayudados por sus brunetes mediáticas, para conseguir llegar a esa meta que cada vez resulta más líquida, como decía Bauman de las sociedades contemporáneas, unas sociedades con más agujeros que los cuerpos de Bonnie y Clyde cuando los fríen a tiros recostados en la carrocería de su auto robado. Pues eso, que no tengo al empezar a escribir una novela ningún plan preconcebido, ninguno. Todo va surgiendo sobre la marcha. No sé qué personajes van a aparecer, ni en qué rollos malos o buenos se van a ver metidos, ni si al final me sobrará un muerto, como le sobraba a Raymond Chandler en esa obra maestra que es El sueño eterno. Lo que sé es que cuando llego a la página ciento cincuenta estoy hecho polvo. Entonces pongo la palabra FIN, como antes te decía. Y empieza de verdad la auténtica escritura de la novela. Ordenar ese caos que comentas tan certeramente. Porque después de poner la palabra FIN viene lo duro, la escritura de verdad. Descubrir las lagunas, los deslices en los tiempos, las turbiedades que hay que aclarar para que no se hunda en su cenagal la historia que te lleva atrapado durante tanto tiempo. Ha de cuadrar todo, absolutamente todo, aunque al final siempre quedará un cabo suelto porque, si no, perdería de vista que la obra perfecta no sé si existe, pero que si existe será seguramente una castaña.

Alfons Cervera. Foto: Sergio Gómez.

En Claudio, mira dices que no eres muy dado a los detalles y que cada vez escribes novelas más cortas. También, en sus páginas, hay momentos en que hablas de novelas anteriores tuyas, pero con ciertos olvidos sobre ellas (no sé si reales o como recurso literario).

Es verdad. Ninguna de mis novelas llega a las doscientas páginas. Se quedan bastante antes. Ya te decía que me canso cuando estoy metido en una historia, que ya me apetece empezar otra, aunque no sepa cuál será ni nada que se le parezca. Tengo sobradamente leídas las novelas del XIX, y me descubro ante la prolijidad de sus descripciones. Mira Proust, mira Flaubert o Stendhal o Dickens: ¡joder, que manera de sacar partido a un baile, a un desayuno, a una lóbrega biografía callejera…! Pero yo aprendí poco de esa prolijidad, diría que absolutamente nada. Cada vez depuro más las historias que cuento, me salen más flacas y densas, como decía para elogiarme un escritor amigo. Y es verdad que algunas veces aludo en mis novelas a otras anteriores. Y que lo hago, en muchas ocasiones, como si hubiera olvidado buena parte de sus detalles. Pero es que los he olvidado de verdad y no quiero tomarme la molestia de volver a ellas para averiguarlos. No es por lo tanto nada que tenga que ver con alguna estrategia narrativa. Escribo lo que recuerdo, y si no lo recuerdo pues me lo invento. Ya comentábamos antes que el recuerdo, a veces, es como rellenar algo, sin mentir, decíamos, que habíamos olvidado…

Da la sensación de que en tu escritura, siempre partiendo de lo local (o si quieres llamarlo rural, también podría valer) llegas a lo cosmopolita, sin forzarlo, con una naturalidad apabullante, y en Claudio, mira vuelve a ocurrir.

Tienes toda la razón. Es una de las pocas certezas que tengo en mi vida. En lo pequeño encontraremos lo más grande, lo más imprescindible para que no se nos coma la indignidad, o su forma más clara de manifestarse hoy día que es el cinismo. Siempre he escrito sobre lo pequeño, sobre esos personajes que son invisibles, como los sitios donde viven, sobre esas historias que son como microscópicas historias. Me gustó siempre la palabra historia escrita con la h minúscula de las grandes historias, las más universales. Mis novelas cuentan lo pequeño, que es como ese aleph donde Borges ubicaba el centro mismo de todo el universo. Y claro, no lo fuerzo porque nací ahí, en eso tan pequeño e invisible, y ahí sigo viviendo como si tal cosa.

El libro está dedicado a los actores ya fallecidos Álvaro de Luna y Nicolás Dueñas y a los magníficos José Manuel Cervino y Maite Blasco, supervivientes de una generación de intérpretes a los que no se les ha reconocido todo lo que se debía y merecían. ¿Qué relación mantenías (y mantienes) con ellos?

Son mis amigos, de las personas que más quiero en el mundo. Álvaro y Nicolás ya no están, pero para mí es como si no se hubieran ido a ninguna parte. Con José Manuel y Maite sigo en ese tajo inmenso de la amistad insobornable. Los conocí hace muchos años. A Nicolás no llegué a verlo nunca, salvo en aquellas sesiones televisivas de Estudio 1, pero hablábamos mucho sobre ese encuentro siempre aplazado y murió pocos días después de fijar una posible fecha para encontrarnos. Con su hija Lola hablo de aquellos días y me entra una rabia grande por no haberlo podido conocer en persona personalmente, como dice ese magistral Catarella de Andrea Camilleri. Para mí son ese mundo que me junta con mi padre, que fue un actor aficionado dicen en la Serranía, mi tierra, que muy bueno. Tuvo la oportunidad de dedicarse profesionalmente a ese trabajo, pero la guerra, o mejor: la dictadura y la condena en uno de aquellos juicios simulados a cargo del fascismo, se lo impidieron. Además, y hablando de mis amigos, son grandes artistas, de los mejores que ha dado este país que no siempre reconoce a los mejores. Si quieres hablamos de esto mismo aplicado a la literatura y verás cómo se repite esa injusticia. El mercado es el mercado. En todo caso, han hecho lo suficiente en el mundo del cine, el teatro y la televisión para que sus nombres formen parte ya de la historia. Y en la mía, particularmente, son imprescindibles para que me sienta bien sólo con saber que siguen ahí, en mis días de ahora con Maite y José Manuel y en mi memoria, como es el caso de Álvaro y Nicolás…

¿Ha leído Claudio el libro? ¿Qué le ha parecido este protagonismo, salvando las distancias, casi a la altura de esas estrellas del cine a las que tanto admira?

No sé si lo ha leído. Lo ha mirado por dentro y por fuera, eso seguro. Pero mi hermano es poco dado a manifestar sus emociones, vive en su mundo, muy adentro de ese mundo suyo ya en sí mismo muy difícil de traspasar. Me gusta pensar, sin embargo, que se siente feliz por estar conmigo en ese libro. Y me quedo con esa sonrisa suya, tan de niño ocupado por la fragilidad, cuando alguien le dice que se sentirá importante por ser el protagonista de un libro, como esos artistas de cine que él lee en Fotogramas y Cinemanía todos los meses.